2014,12,13, Saturday

かつて、高校を中退し、通信制の学校で勉強している生徒が来ていました。引きこもり気味の生活が気になって、私はときどき彼に意見をしました。

ときには、少し立ち入ったことにまで、口を出しました。うるさがられるとは思いましたが、だれか一人、遠慮なく言う人間が必要だろうと考えていたのです。その辺はわかってもらえるだろう、という期待もありました。

★☆★☆★

しかしながら、あるとき自分の浅はかさを思い知ることになりました。私の不用意な一言が原因で、すっかり彼が怒り出してしまったからです。えらい剣幕でののしる様子に、いささか呆気にとられ、「こんなに上手に喋れるなら、行き帰りの挨拶もしたらどうだい」と、思わずツッコミを入れてしまったほどでした。

私がよけいなことを言わなければ、彼が怒ることはなかったでしょう。では、黙っておくべきだったのかと問われれば、正直なところ、今でもよくわかりません。

(少し補足しますが、お母さんからは「自分が言っても聞かないので、先生から遠慮なく注意してやってください」という言質は頂いていたのです。一悶着あって、後日のお電話で、「うちの子があんなにはっきりものが言えるなんて、正直嬉しかった」という感謝の言葉(?)を頂きました。いやもう何が何だか)

★☆★☆★

この記事には続きがあります▽

あさのは塾便り::勉強・子育てなど | 03:31 AM

| comments (x) | trackback (x)

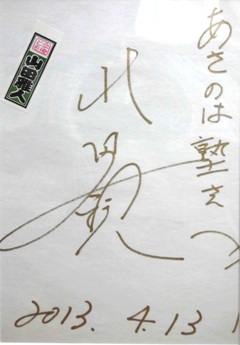

雑誌「Company Tank (カンパニータンク)」さんの企画で、タレントの山田雅人さんとお話しました。

雑誌「Company Tank (カンパニータンク)」さんの企画で、タレントの山田雅人さんとお話しました。